Abordagens Teóricas dos Estudos de Tradução

Por Bruno dos Santos Camargo

Letras – Libras

Estagiário de Acessibilidade

O ser humano é tradutor por natureza1. Desde os primórdios da humanidade e da vida em sociedade os indivíduos estão em um constante processo tradutório. Embora não seja possível sabermos quem foi o primeiro indivíduo a traduzir, quais escolhas tradutórias tomou ou a metodologia aplicada durante o processo, visto que é uma atividade intrínseca à vida social e humana, alguns vestígios históricos nos ajudam a compreender, ainda que superficialmente, a magnitude desta área do conhecimento. A Pedra de Rosetta, famoso achado histórico egípcio, é um desses documentos que demonstram que as civilizações remotas, há mais de dois mil anos atrás, já desempenhavam a tradução, antes mesmo da concepção da ciência que hoje intitulamos de traductologia. A partir desta suposta genealogia a tradução permeou países, línguas e autores no mundo inteiro que buscaram conceituar e compreender o que é “tradução”. Destes diferentes entendimentos e perspectivas originaram-se abordagens teóricas da tradução e formas de organização deste conhecimento.

Neste texto, meu objetivo é abordar, em síntese, algumas teorias de tradução sob a ênfase de perspectivas linguísticas, de perspectivas cognitivas, das perspectivas comunicativas e socioculturais, e, por último, as perspectivas filosóficas e hermenêuticas. Esta forma de organização sistêmica proposta por Hurtado Albir (2001) também define a existência de uma quinta ênfase temática: textual, que não será objeto deste material.

Segundo Hurtado Albir (2001, p. 126), a ênfase nas perspectivas linguísticas consiste nas conceituações do processo tradutório, e suas nuances, sob as lentes da Linguística. Em suma, os Estudos Linguísticos da Tradução baseiam-se no conceito de que o ato de traduzir consiste na transferência de significados de um código linguístico para outro4, pois “[…] para o Linguista como para o usuário comum das palavras, o significado de um signo linguístico não é mais que sua tradução por outro signo que lhe pode ser substituído […]” (JAKOBSON, 1987, p. 42, destaques nossos). Por se tratar de uma extensa área do conhecimento, e abranger muitos tópicos, também é possível observar relações entre objetos de pesquisa da Linguística e suas respectivas correntes de conceituação sobre tradução. Embora todos tivessem a mesma ótica linguista, de descrever e comparar, seus autores divergiam quanto aos modelos aplicados. Dentre os apresentados por Hurtado Albir, aqui citam-se três proposições: uma que dá ênfase à semântica no processo tradutório, como defendido por Nida (1975) e Durisin (1972), na década de 70; uma comparativa, da década seguinte, proposta por Guillemin-Flescher (1981) e Chuquet e Paillard (1989); a terceira, que classifica os Estudo da Tradução por diferentes modos de análise linguística, como apontam Catford (1965) e Garnier (1985).

Contudo a tarefa de traduzir é, por si só, uma atividade complexa e que requer diversas competências e capacidades mentais do tradutor. Por isso, diversos autores e pesquisadores passaram a investigar os processos mentais ocorridos no momento da tradução, concebendo assim os Estudos Cognitivos da Tradução. Uma das mais célebres teorias desta perspectiva é conhecida como Teoria Interpretativa da Tradução, ou Teoria dos Sentidos, proposta por Danica Seleskovitch e em seguida por Marianne Lederer. Na perspectiva das autoras, “[…] todo discurso, independente da língua, sempre é entendido como uma função não só do valor inerente a cada palavra dita, mas, também, do conhecimento associado a cada palavra, que denominamos complementos cognitivos” (SELESKOVITCH; LEDERER, 1989, p. 22, destaques das autoras); portanto, a figura do tradutor, seu conhecimento de mundo e seus processos cognitivos tornam-se imprescindíveis para a tradução.

Outra teoria da abordagem cognitiva é a Teoria do Modelo dos Esforços na Interpretação, proposta por Daniel Gile, que explica os esforços aplicados pelo profissional no momento de uma interpretação/tradução. Esta teoria indica a existência de três esforços, e o de coordenação, conhecidos como: esforço de audição e análise, esforço de produção e esforço da memória de curto prazo. Além disso, afirma que o processo tradutório requer gasto de energia mental que vai se esgotando mediante os esforços apresentados e uma vez que o limite foi alcançado a performance deteriora-se (GILE apud FREIRE, 2000, p.160).

As teorias que, por sua vez, enfatizam a função comunicativa da tradução, levando em consideração os aspectos culturais, contextos e a forma de compreensão do material pelo indivíduo alvo, são classificadas como Estudos Comunicativos e Socioculturais da Tradução. Diversos modelos e linhas de pensamento surgem dentro desta abordagem: autores de ênfase no sociocultural, como Nida e Tabet (1969); teorias funcionalistas da tradução, como defendidas por Reiss e Vermeer (1984); a perspectiva de que a tradução consiste numa equação cultural que deve considerar a cultura do meio, como por Hewson e Martin (1991), dentre outras linhas de pensamento que se enquadram sob o guarda-chuva dos Estudos Comunicativos e Socioculturais (ALBIR, 2001, p.128).

Por fim, os Estudos Filosóficos e Hermenêuticos de Tradução consistem nas percepções de tradução a partir de filosofias e reflexões pós-estruturalistas, de forma a desconstruir padrões, normas e paradigmas que tentam reduzir a tradução a algo simplório e limitado. Todas as demais perspectivas e abordagens teóricas tentam explicar e conceituar o significado de “tradução” utilizando outras áreas do conhecimento, técnicas e rótulos racionais que tendem a limitar a tradução e apresentar uma perspectiva reducionista, motivo pelo qual este movimento desconstrutivista – um dos modelos pós-estruturalistas – se faz necessário. Sobre Desconstrutivismo, Arrojo (2003) explica: “[…] não é um método, nem uma técnica e nem tampouco um modelo de crítica que possa ser sistematizado e regularmente aplicado a teorias, textos ou conceitos” (ARROJO, 2003, p. 9). Uma das principais correntes teóricas deste movimento é a que surge a partir das reflexões derridiana da desconstrução; porém, além desta, encontram-se autores que partem de outras abordagens: de uma teoria hermenêutica da tradução, como Ortega Arjonilla (1996); de Teorias Canibalistas de Tradução, conforme defendido por De Campos (1972) e Gavronsky (1977); da Teoria da Ética Transversal da Tradução, de Vidal Claramonte (1998), entre outros.

Nota 1: Considero a reflexão de Octavio Paz (apud Arrojo, 1986, p.11) , “[…] a própria língua, em sua essência, já é uma tradução: em primeiro lugar, do mundo não verbal e, em segundo, porque todo signo e toda frase é uma tradução de outro signo e de outra frase”.

REFERÊNCIAS

ALBIR, Amparo Hurtado. Traducción y traductología: Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra, 2001.

ARROJO, Rosemary. Oficina de tradução: a teoria na prática. São Paulo: Ática, 1986.

ARROJO, Rosemary. O signo desconstruído: implicações para a tradução, a leitura e o ensino. 2. ed. Campinas: Pontes, 2003.

BASSNETT, Susan. Estudos de Tradução: fundamentos de uma disciplina. Tradução de Vivina de Campos Figueiredo. Fundação Calouste Gulbenkian, 2003.

BORDENAVE, Maria Candida. Fundamentos de uma metodologia de ensino da tradução. Tradução em Revista. [Rio de Janeiro], v. 2012, n. 13, p. 18-22, 2012.

CAMPOS, Geir. O que é tradução?. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.

FREIRE, Evandro Lisboa. Teoria Interpretativa da Tradução e Teoria dos Modelos dos Esforços na Interpretação: proposições fundamentais e inter-relações. Cadernos de Tradução, Florianópolis, v. 2, n. 22, p. 151-174, 2009.

JAKOBSON, Roman. Aspectos linguísticos da tradução. In: Linguística e comunicação. Tradução de Izidoro Blikistein, São Paulo: Cultrix, p. 63-72, 1987.

LEDERER, Marianne; SELESKOVITCH, Danica. The Interpretation Process. In: A Systematic Approach to Teaching Interpretation. Paris: European Communities, 1989. p. 22-26.

LEDERER, Marianne. “The Role of Cognitive Complements in Interpreting”. In: BOWEN, David & BOWEN, Margareta (orgs.). Interpreting — Yesterday, Today, and Tomorrow. ATA Monograph Series, v. IV. Binghamton: State University of New York, p. 53-60, 1990.

SANTOS, Ana Gabriela Dutra. O conceito de tradução em artigos científicos dos Estudos da tradução e interpretação de línguas de sinais. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras-Libras) – Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão, Santa Catarina, 2020.

SOUZA, José Pinheiro de. Teorias da tradução: uma visão integrada. Revista de Letras, v. 12, n. 20, p. 51-67, 1998.

Descrição da imagem 1: Imagem em tons de preto e branco, há vários rostos de caveira enfileirados nas dimensões horizontal e vertical.

Descrição da imagem 1: Imagem em tons de preto e branco, há vários rostos de caveira enfileirados nas dimensões horizontal e vertical.  Descrição da imagem 2: Ao fundo da imagem vemos um papel de parede amarelo com detalhes abstratos organizados de maneira padronizada. Sobre o papel de parede tem uma sombra escura de uma mulher.

Descrição da imagem 2: Ao fundo da imagem vemos um papel de parede amarelo com detalhes abstratos organizados de maneira padronizada. Sobre o papel de parede tem uma sombra escura de uma mulher.  Descrição da imagem 3: Foto em tons de preto e branco, no meio da imagem vemos uma ponte férrea, no lado direito, vemos Peyton Farquhar preparado para ser executado, ele está apoiado na metade de uma estaca de madeira que por sua vez está apoiada na ponte. Há uma corda envolvida em seus punhos e uma segunda corda envolvida em seu pescoço. Em cima da ponte há quatro soldados.

Descrição da imagem 3: Foto em tons de preto e branco, no meio da imagem vemos uma ponte férrea, no lado direito, vemos Peyton Farquhar preparado para ser executado, ele está apoiado na metade de uma estaca de madeira que por sua vez está apoiada na ponte. Há uma corda envolvida em seus punhos e uma segunda corda envolvida em seu pescoço. Em cima da ponte há quatro soldados.

Descrição da Imagem 1: Vemos uma cidade futurista ao fundo, com prédios altos, com luzes em tons de azul. Na frente, à direita, vemos metade do rosto de Connor, andróide e um dos protagonistas do jogo Detroit Become Human. Ele tem a pele branca, cabelos e olhos castanhos e uma marca circular pequena do lado do rosto, logo acima da sobrancelha. Do seu lado, tampando parte da cidade ao fundo, temos o nome do jogo escrito Detroit Become Human em fonte branca.

Descrição da Imagem 1: Vemos uma cidade futurista ao fundo, com prédios altos, com luzes em tons de azul. Na frente, à direita, vemos metade do rosto de Connor, andróide e um dos protagonistas do jogo Detroit Become Human. Ele tem a pele branca, cabelos e olhos castanhos e uma marca circular pequena do lado do rosto, logo acima da sobrancelha. Do seu lado, tampando parte da cidade ao fundo, temos o nome do jogo escrito Detroit Become Human em fonte branca. Descrição da Imagem 2: Um fundo verde com uma logo branca, semelhante a uma flor. Logo abaixo está escrito “Chat GPT” em fonte preta.

Descrição da Imagem 2: Um fundo verde com uma logo branca, semelhante a uma flor. Logo abaixo está escrito “Chat GPT” em fonte preta. Descrição da Imagem 3: Capa do livro “Eu, Robô”. Um fundo branco. No topo, o nome do autor “Isaac Asimov” em fonte cinza, logo abaixo em fontes maiores, o nome do livro “Eu, Robô”. Cobrindo parte do nome temos uma máscara futurista, com vários cabos e partes metálicas; no lugar dos olhos, duas pequenas lâmpadas.

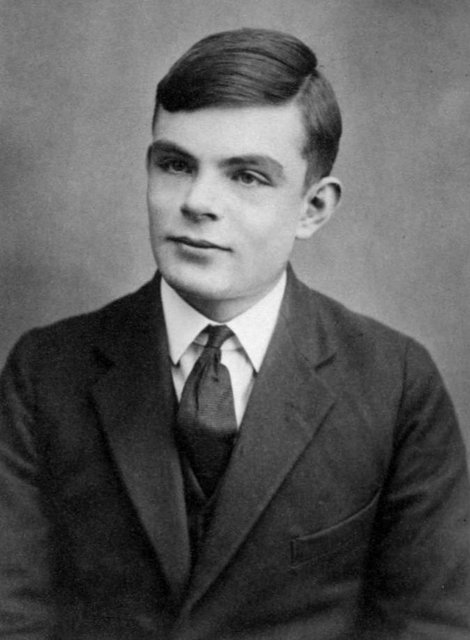

Descrição da Imagem 3: Capa do livro “Eu, Robô”. Um fundo branco. No topo, o nome do autor “Isaac Asimov” em fonte cinza, logo abaixo em fontes maiores, o nome do livro “Eu, Robô”. Cobrindo parte do nome temos uma máscara futurista, com vários cabos e partes metálicas; no lugar dos olhos, duas pequenas lâmpadas. Descrição da Imagem 4: Na imagem temos Alan Turing, cientista da computação e matemático britânico. Ele tem pele branca, cabelos e olhos escuros e veste um terno. A imagem está em escala de cinza.

Descrição da Imagem 4: Na imagem temos Alan Turing, cientista da computação e matemático britânico. Ele tem pele branca, cabelos e olhos escuros e veste um terno. A imagem está em escala de cinza.

Descrição da imagem: o personagem Irmão do Jorel está centralizado na imagem; ele é branco, com cabelos cacheados pretos, e veste uma regata preta, bermuda vermelha e galochas amarelas. Sua expressão facial é de deslumbramento e ele se encontra em meio a árvores.

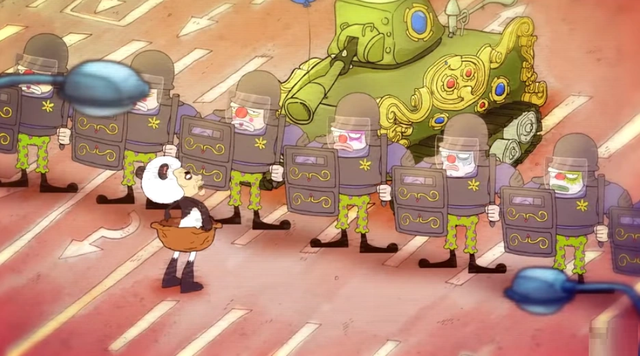

Descrição da imagem: o personagem Irmão do Jorel está centralizado na imagem; ele é branco, com cabelos cacheados pretos, e veste uma regata preta, bermuda vermelha e galochas amarelas. Sua expressão facial é de deslumbramento e ele se encontra em meio a árvores.  Descrição de imagem: seis policiais representados como palhaços estão enfileirados como uma barreira; atrás dele se observa um tanque de guerra verde, e à frente deles, o pai de Irmão do Jorel, vestido com uma fantasia de urso panda.

Descrição de imagem: seis policiais representados como palhaços estão enfileirados como uma barreira; atrás dele se observa um tanque de guerra verde, e à frente deles, o pai de Irmão do Jorel, vestido com uma fantasia de urso panda.