Por Izabel Bayerl Bonatto

Letras-Português

Bolsista PET – Letras

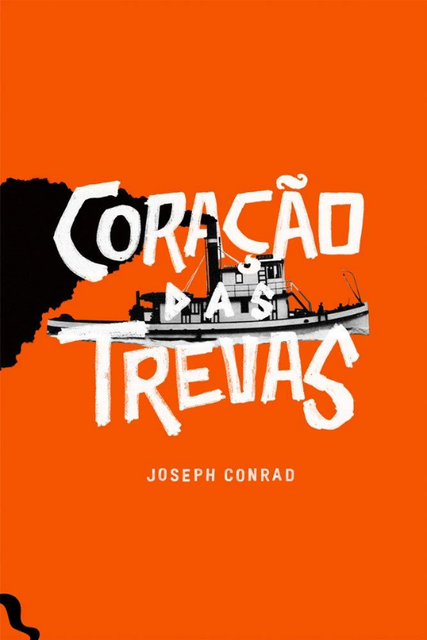

Coração das Trevas (“Heart of Darkness”), escrito por Joseph Conrad e publicado em 1902, tem como base a experiência de viagem do próprio Conrad, que vivenciou a realidade colonial em sua viagem ao rio Congo em 1890 e a expôs durante a escrita desta obra. É um romance narrado a partir do ponto de vista do marinheiro britânico Charles Marlow, o qual relata sua expedição ao longo do rio Congo, na África, território que estava sob domínio colonial belga e era propriedade pessoal do rei Leopoldo II, da Bélgica.

Descrição de imagem: o fundo da imagem é em laranja; no meio há o desenho em preto e branco de uma embarcação soltando fumaça; sobreposto, está escrito em letras grandes e brancas o título do livro “Coração das Trevas” e um pouco abaixo o nome do autor “Joseph Conrad”.

A obra pode ser considerada atemporal, tendo uma ideia de que o sujeito chega para desbravar e de como a mentalidade do opressor funciona. O colonialismo pode ser considerado a temática central da obra. Ela expõe uma crítica a respeito da desumanização e da corrupção do imperialismo e da crueldade colonizadora. Além disso, o fato de o autor não deixar explícito a época em que se passa a narrativa, abrange ainda mais as interpretações possíveis de seu romance.

O colonialismo é, sem sombra de dúvidas, uma prática cruel e exploradora, no qual um território exerce seu poder em cima de outro como forma de dominação para obter maiores poderes econômicos, políticos e afins. Como dito por Aimee Césaire (2010), o processo da colonização não foi um ato civilizatório, mas sim uma imposição do gesto decisivo do colonizador sob o colonizado que ocorreu de forma descivilizada. “[…] Esses fatos, provam que a colonização, repito, desumaniza o homem mesmo o mais civilizado; que a ação colonial, a empreitada colonial, a conquista colonial, fundada sobre o desprezo do homem nativo e justificada por esse desprezo, tende inevitavelmente a modificar aquele que a empreende; que o colonizador, ao habituar-se a ver no outro a besta, ao exercitar-se em tratá-lo como besta, para acalmar sua consciência, tende objetivamente em transformar-se ele próprio em besta. […]” (Césarie, 2010, p.25).

Fica clara a remissão à colonização no fato de que a Companhia de Marlow estava indo para um lugar, que estava sob domínio belga, em que ocorria a exploração de marfim. O romance gira em torno da exploração econômica de marfim, que possui alto valor econômico, destacando assim a busca incessante por recursos naturais na África, prática que era crucial para o desenvolvimento do colonialismo e afetava drasticamente o ecossistema natural e a população local.

Logo no início do romance o personagem faz uma fala para seus companheiros a respeito de como os conquistadores tinham sucesso por causa da fraqueza do outro. Com Césarie (2010, p.15), é preciso pensar nesse funcionamento “[…] como a colonização trabalha para descivilizar o colonizador, para embrutecê-lo no sentido literal da palavra, para degradá-lo, para despertar seus recônditos instintos em prol da cobiça, a violência, o ódio racial, o relativismo moral […]”.

Um trecho importante, também relacionado à fala de Marlow, nesse ponto é:

A conquista da terra, que significa basicamente tomá-la dos que possuem uma compleição diferente ou um nariz um pouco mais achatado do que o nosso, não é uma coisa bonita, se você olhar bem de perto. O que a redime é apenas a ideia. Uma ideia por detrás dela; não uma ficção sentimental, mas uma ideia; e uma crença altruísta na ideia — algo que você pode erigir, e curvar-se diante dela, e lhe oferecer um sacrifício… (Conrad, Coração das Trevas, 1902, p.11)

É possível relacionar a citação acima com o que entendemos sobre colonialismo, e ainda com o que foi o imperialismo, visto que um aconteceu em decorrência do outro. Segundo Edward Said (2011, p.30), “[…] Num nível muito básico, o imperialismo significa pensar, colonizar, controlar terras que não são nossas, que estão distantes, que são possuídas e habitadas por outros. […]”, assim, envolvendo também uma questão moral, lógica, etc. A fala de Marlow nos faz pensar que a ideia que existe na mente do colonizador é de que isso é necessário para um bem maior em prol da “civilização”. É perceptível então, que Marlow possui essa ambiguidade moral, ele questiona ao mesmo tempo que relativiza o sistema colonial.

Conrad utiliza da viagem dessa Companhia para exemplificar a visão do europeu colonizador sobre uma terra desconhecida e selvagem. O personagem Marlow descreve, ao longo da navegação pelo rio, qual a sua perspectiva ao visitar naquele território estranho, obscuro e exótico, e de como tem efeitos psicológicos na mente de quem veio explorá-la e colonizá-la. É uma relação de medo e fascínio, e Marlow confirma que todos da Companhia viajavam por uma “Terra pré-histórica”, e que tinha uma aparência de um “planeta desconhecido”. Já o personagem Kurtz tem como papel salientar que até o homem branco é corruptível, portanto, o que ocorre com ele é exatamente a questão da influência desse ambiente obscuro e desconhecido, somado ao contato com os nativos, fazendo-o enlouquecer. Kurtz, por passar muito tempo na colônia exploradora de marfim e tendo contato direto com a crueldade humana por parte do colonizador, fica horrorizado, tanto que suas últimas palavras antes da morte foram “‘O horror! O horror!’” (CONRAD, Coração das Trevas, 1902, p.120). Essa frase representa tanto o horror de viver na selva em um território desconhecido quanto o horror de um homem que volta à civilização.

Conrad utiliza a psique do colonizador e o seu medo de se tornar um nativo para criar uma narrativa que descreve uma técnica: a dos meios de como se dá o processo de colonização, neste caso do império Belga no Congo. O autor ainda fala de uma “devastação habitada”, ou seja, de como os estrangeiros vieram devastar um lugar que eles achavam que estava inabitado, mas é claro, acabam sempre se deparando com os nativos daquela terra.

A narrativa traz uma visão simbólica e sombria, o que causa um estranhamento ao leitor, principalmente àqueles que não estão a par das consequências do colonialismo europeu na África, ou mesmo de um modo geral, assim não entendendo todo o contexto histórico de exploração e dominação dos colonizadores sob os colonizados. Como afirmado por Edward Said (2011, p. 47) a respeito de Coração das Trevas, “[…] funciona tão bem porque sua política e sua estética são, por assim dizer, imperialistas, as quais, nos últimos anos do século XIX, pareciam ser uma política e uma estética, e até uma epistemologia, inevitáveis e inescapáveis. […]”.

***Em tempo: o filme Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola, foi inspirado em Coração das Trevas e propõe uma narrativa similar: o capitão norte-americano Benjamin Willard é mandado para a selva do Camboja durante a guerra do Vietnã para matar o enlouquecido coronel Walter Kurtz. Tal como o livro de Conrad, o cenário é desenvolvido em uma embarcação ao longo do curso de um rio e demonstra um ambiente similar de loura e horror com objetivo de evidenciar não apenas a guerra que acontecia na época, como também uma guerra entre a lucidez e a loucura dentro da mente do personagem principal.

REFERÊNCIAS

CÉSARIE, Aimee. Discurso Sobre O Colonialismo. 2010. 84 p.

CONRAD, Joseph. Coração das Trevas. São Paulo: Companhia de Bolso, 2008. 184 p.

SAID, Edward. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia de Bolso, 2011.

SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente como Invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia de Bolso, 2007. p. 22-102

TAVARES, Enéas Farias. O coração das trevas, de Joseph Conrad: defesa de uma utopia colonialista ou crítica ao sistema imperial de seu tempo? Literatura e Autoritarismo: Contextos Históricos e Produção Literária (UFSM), n. 12, 2008. Disponível em: http://w3.ufsm.br/grpesqla/revista/num12/art_04.php