Afinal, o teor humorístico nas redes sociais pode disfarçar a violência linguística?

Por Julia Martins

Bolsista PET-LETRAS

Letras Língua Portuguesa e Literaturas

Segundo Alencar e Silva (2013), as palavras não possuem um significado fixo, mas, o sentido depende do contexto e grupo social em que são reproduzidas. Afinal, “Se não há significados imanentes à língua, que peso atribuir aos significados das palavras que ferem, machucam, paralisam?” (Alencar; Silva, 2013, p. 135). Os autores também explicam que a linguagem não acontece em um vazio, como se cada conversa fosse um momento isolado no tempo. Pelo contrário, toda interação linguística está conectada a uma história maior, a relações sociais e a práticas culturais.

Essa perspectiva dialoga com a análise de boyd (2010) sobre a comunicação nas redes sociais, que funcionam apenas como uma ferramenta em que as pessoas têm a possibilidade de se mostrar e observar os outros. Ela explica também que, muitas vezes, os usuários ativos são tratados como “fantoches”, ou seja, são manipulados pelas mudanças nas informações, e pela forma como interagem uns com os outros nas redes. Ou seja, se como argumentam Alencar e Silva, as palavras carregam sentidos que nascem das relações sociais e culturais, então, no ambiente digital, essa construção de significados é dobrada pela forma como a tecnologia organiza e filtra as interações. Pensando no cenário tecnológico, para a antropóloga Abidin (2021), o ponto se refere a teoria dos “públicos refratados”, um grupo formado por usuários que ajudam a esconder suas próprias ações, criando uma “cortina de fumaça”. Isso facilita a circulação de mensagens de forma ampla e acessível, utilizando grupos privados e plataformas fechadas. Visando exemplificar esses conceitos, observamos abaixo uma publicação retirada da mídia social “X”.

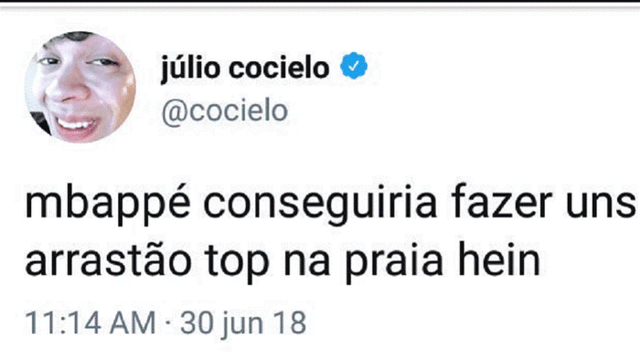

Título da imagem: Tweet do humorista Júlio Cocielo

Descrição da imagem: A imagem é uma captura de tela da rede social X, com um tweet publicado pelo usuário Júlio Cocielo, que diz “mbappé conseguiria fazer uns arrastão top na praia hein” em 30 de junho de 2018. A publicação teve 2.722 retweets e 5.139 curtidas.

Na captura apresentada, vemos uma publicação feita por Júlio Cocielo, conhecido como uma das maiores figuras humoristas em âmbito nacional — atualmente, acumulando mais de 8 milhões de seguidores na rede.

Para compreendermos melhor o conteúdo, é necessário uma contextualização dos eventos ocorridos no ano de 2018, tratando-se de uma comemoração global relacionada a copa do mundo. Durante os jogos futebolísticos, o influenciador direciona-se ao profissional em campo denominado: “Mbappé’’, empregando em suas palavras a tonalidade humorística em conjunto da linguagem internauta, e de certa forma, ocultando a violência presente e dirigida ao indivíduo afrodescendente.

Algumas horas após a publicação, Cocielo, que mantinha seu conteúdo humorístico destinado ao público-alvo, tornou-se vulnerável diante do desaparecimento da cortina de fumaça. Ou seja, a publicação tomou proporções mundiais, alcançando diversas camadas da redes, e claro, dividindo opiniões. Por um lado, enquanto o público já consumidor das pautas desenvolvidas pelo humorista; afirma que a conotação da publicação é relacionada à “velocidade’’ e à “corrida rápida’’ de Mbappé, o público refratado contra-argumenta e expõe pontos históricos de racismo, dos quais, as figuras negras sempre são vinculadas ao crime e à violência. No meio digital, somos bombardeados por inúmeros episódios de violência linguística, que acabam sendo ocultados pela tonalidade humorística. Nesse sentido, vejamos outro exemplo semelhante ao de Julio Cocielo:

Titulo da imagem: Tweet do humorista Rodrigo Fernandes

Descrição da imagem: A imagem é uma edição que utiliza no fundo a foto de Will Smith e Jaden Smith em um estádio lotado, junto com um tweet de Rodrigo Fernandes, que diz: “Tenho quase certeza que o filho do Will Smith me pediu dinheiro ontem na esquina da Rua Haddock Lobo dizendo que tava olhando meu carro.”.

Algumas semanas depois, a imagem dos atores Will Smith e seu filho Jaden Smith repercutiram nas redes sociais, pela aparência “cansada e abatida” da figura mais jovem em meio às comemorações esportivas. Diante do cenário, temos a inserção do comediante Rodrigo Fernandes — que atualmente, acumula mais de 400 mil seguidores na rede social twitter. Após a publicação relacionada aos atores, a figura conhecida como Jacaré Banguela chegou a ficar entre os assuntos mais comentados nas mídias.

Novamente, como manobra para ocultar a violência, o comediante utiliza da linguagem humorística. No texto, o ator Jaden Smith é associado aos trabalhadores popularmente conhecidos como ‘flanelinhas’, que frequentemente se encontram em situações de fragilidade econômica ao oferecerem ajuda em estacionamentos em troca de remuneração. Porém, diferente do episódio citado nos parágrafos anteriores, o influenciador é recebido por discussões centralizadas no teor preconceituoso e racista explícito no texto. Segundo os usuários, ambas situações direcionadas a Mbappé e Jaden – renomadas estrelas mundiais, só reforçam que o preconceito racial não é atrelado ao financeiro.

Por fim, com as análises apresentadas, é relevante lembrar novamente dos conceitos de Abidin (2021), quando mostra que o universo online (dentro das redes) e offline (fora das redes) não podem mais ser separados, destacando como as interações digitais têm impacto no mundo concreto. Essa visão se alinha também com os estudos de Silva e Alencar (2013), quando afirmam que a linguagem não é apenas uma comunicação ou representação de eventos, mas uma ação com efeitos reais. No digital, a linguagem pode ser utilizada como um mecanismo de controle e poder, capaz de causar danos físicos e emocionais, como qualquer outro tipo de violência.

REFERÊNCIAS

ABIDIN, Crystal. De “públicos em rede” a “públicos refratados”: uma estrutura complementar para pesquisar estudos “abaixo do radar”. Social Media + Society, v. 7, n. 1, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1177/2056305120984458. Acesso em: 01 abr. 2025.

BOYD, Danah. Sites de redes sociais como públicos em rede: possibilidades, dinâmicas e implicações. In: PAPACHARISSI, Zizi (org.). Networked self: identity, community, and culture on social network sites. Nova York: Routledge, 2010. p. 39-58.

SILVA, Daniel do Nascimento e; ALENCAR, Claudiana Nogueira de. A propósito da violência na linguagem. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, v. 55, n. 2, p. 129-141, jul./dez. 2013. Disponível em: https://doi.org/10.20396/cel.v55i2.8637294. Acesso em: 01 abr. 2025.